臨床検査科 2023(令和5)年度 活動の紹介

1. 診療体制

臨床検査科は検体、生理、細菌、輸血、病理部門で構成され、医師2名、臨床検査技師33名、事務助手2名の体制で業務を行っています。

1:検体検査では日々精度の高い検査データを迅速に臨床側へ報告できるよう努めています。また引き続き検体検査結果に対する臨床判断補助のためのコンサルトに応需しています。2023年度も検査の精度向上のため各種外部精度管理調査(日本医師会精度管理調査、日本臨床検査技師会精度管理調査、群馬県臨床検査技師会精度管理調査、日本病理精度保証機構外部精度評価)を受審し良好な成績を得ています。検査体制として検体管理加算Ⅳも維持されています。

2:生理検査では超音波検査の件数増加に対して業務の見直しや機器・人員のやりくりで要望に応え、特に超音波検査は緊急検査にも可能な限り対応しています。

3:細菌検査では、ASTの活動により血液培養等の微生物検査に対する需要も増大し的確な起因菌の検出に効果を発揮しています。さらにICT・AST等職種横断的な院内活動にも積極的に関与し、感染防止対策加算Ⅰ・感染防止対策地域連携加算Ⅰに対応しています。

4:輸血管理室では血液資源の有効利用と医療安全の面から輸血や血漿分画製剤の安全な供給と適正な管理を推進し、輸血廃棄率は0.5%と低く、アルブミン/RBC比は2.0をFFP/RBC比は0.54を下回り、引き続き輸血管理料Ⅰと適正使用加算を維持できています。

5:病理検査では、がんゲノム医療の発展と標的治療薬の進歩から、遺伝子変異を検出するコンパニオン診断の需要が増加し、そのための標本処理作業が増えています。

臨床検査科は研修医・看護師・実習生の教育研修や各科臨床研究の補助についても対応しております。また、臨床検査技師は検体、生理、細菌、輸血、病理など複数の検査部門を習得できるよう業務横断的配置にして個々のキャリア形成に繋げています。関連学会・研究会での発表、講演会・研修会への参加を通じての自己研鑽を図ることも必要であり積極的に活動しております。

臨床検査科は今後とも病院の重要なインフラとして、正確で迅速な検査の安全な実施に加え、採算項目の院内検査化(特殊検査の外部委託)、保険適用外検査運用の厳格化、必要経費の削減(材料費の見直し)など経営面にも考慮し、効率よく的確な臨床検査業務を通じて病院の健全な運営に関与していきたいと考えています。

2. 診療実績

1) 外部精度管理

①日本医師会精度管理(第57回):98.3点

②日本臨床衛生検査技師会臨床検査精度管理調査参加

③群馬県臨床検査精度管理調査:群馬県臨床検査値標準化施設認定

④日本病理精度保証機構外部精度評価

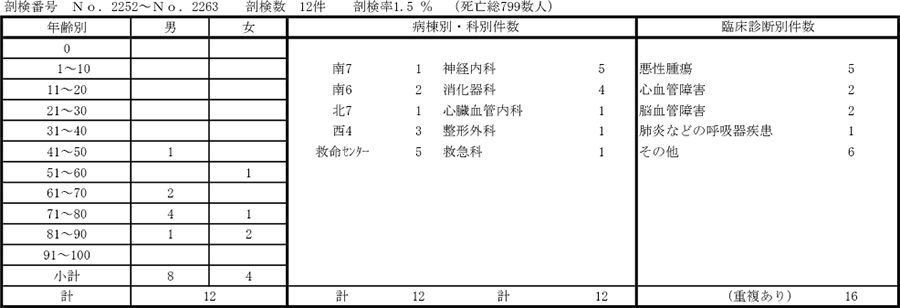

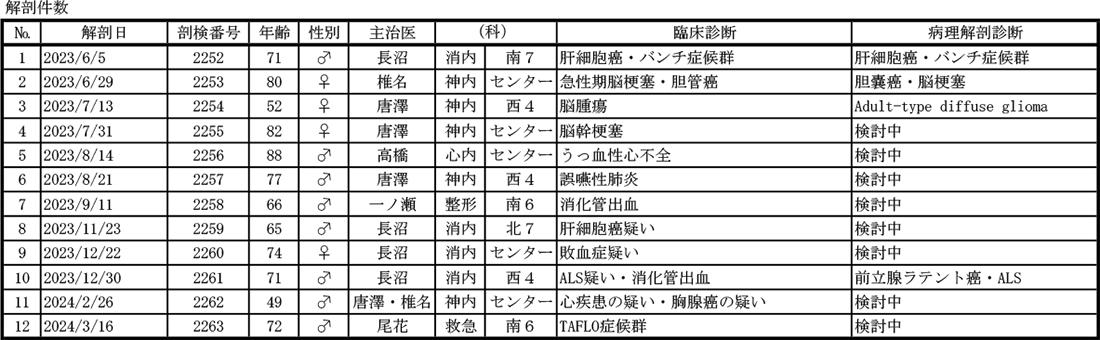

2) 2023年度病理解剖件数および内訳

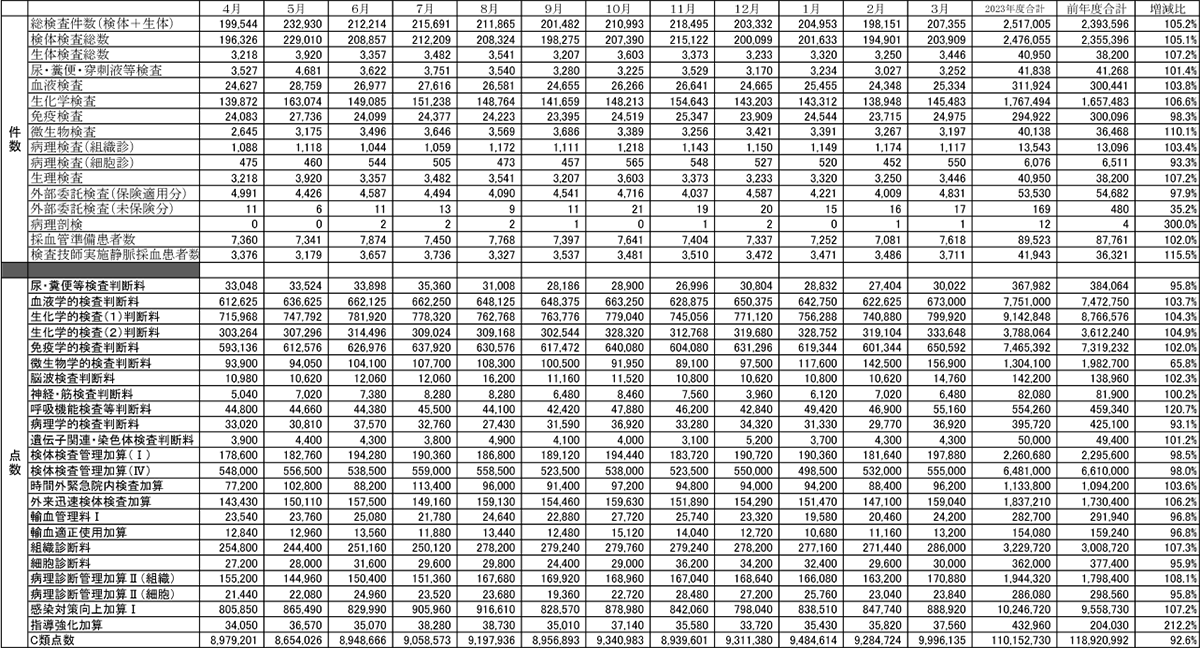

3) 2023年度臨床検査件数および点数

3. 臨床研究のテーマ

- 臨床各科の臨床研究の検査に関する補助・支援を積極的に行ないます。

(十分な精度管理の実施、必要な検査データを提供、検体の分離・保存・搬送業務などの支援) - 日本臨床衛生検査技師会、国立病院臨床検査技師会、群馬県臨床検査技師会に関連した臨床研究を行ないます。

群馬県の合同輸血療法委員会、感染対策協議会、検査標準化委員会等の調査研究にも参加します。

4. 研修教育方針

- 検査技師養成学校からの臨地実習生を受け入れて教育・技術指導を行ないます。

- 臨床研修医に対する必須技能として超音波検査技術指導および血液型クロスマッチ検査等の手技指導を行ないます。

- 臨床研修医に対するCPCでの病理所見示説指導を行ないます。

- 看護師特定行為研修における超音波検査の実技指導を行います。

- 各種学会・研究会・講習会への積極的な参加による研修・研鑽をはかります(別掲論文・学会発表参照)。

- 群馬県臨床検査技師会理事、群馬県標準化委員会基幹施設として技師の資質向上を目指します。

- 専門・認定検査技師資格取得を推進します。

5. 今後の展望

- 臨床各科の要望に対して正確で迅速な検査結果を確実に提供する努力を継続します。

- 医療制度・病院経営・教育研修機能をふまえた効率的な病院のインフラとしての機能を果たしていきます。

- 以上の各項目を達成するためさらに人的資源の確保・検査機器整備の更新をはかります。

- 将来的なISO15189の認定を意識して標準操作手順などのマニュアルの整備を進めます。

病理診断科 2023(令和5)年度 活動の紹介

1. 診療体制

2023年度は前年と同様、田中優子医師、宮永朋実医師、鈴木文医師の3人常勤病理医と期間医師である小川晃医師の計4名で診療を行っています。公立藤岡総合病院の吉田孝友医師、亀田メディカルセンター乳腺科・病理の黒住昌史医師の応援をいただいています。2023年7月から、病理関係の事務作業を行う、病理診断科MAが配置されました。

2023年1月の病院情報システムの更新時に、バイオマーカー検査システムの運用を開始したため、当科の主な業務は、組織診、細胞診、剖検、バイオマーカー検査となっています。

組織診は、各診療科の医師が患者の治療方針を決定する上で重要な業務です。各診療科医師が患者の了解を得て病変部から組織を切除し、病理検査室に提出し、臨床検査科の臨床検査技師が標本を作製し、当科の医師が診断します。年間の診断件数は2003年に約1850件、2013年に約4500件でしたが、2023年には約6800件まで増加しています。手術中に行われる迅速診断は2023年には約500件行われています。

細胞診は、各診療科医師が患者の了解を得て病変部から細胞を採取し、病理検査室に提出し、臨床検査科の臨床検査技師・細胞検査士の標本作製・スクリーニングの後、当科の常勤の医師が全例診断しています。細胞診は2023年には約6000件行われています。

剖検は、各診療科医師がご遺族の承諾を頂き、死因の究明や病気の広がり、治療効果の判定を目的として、主治医等の立ち合いのもと、当科の医師と臨床検査科の臨床検査技師で行います。剖検の結果は、全例、病院全体を対象とした臨床病理検討会(clinicopathological conference; CPC)で検討され、今後の医療の発展のために役立てています。

バイオマーカー検査は、悪性腫瘍の遺伝子異常の有無や蛋白発現の種類を調べる検査です。その検査結果に対応した薬剤を用いて効果的な治療を行うことができます。バイオマーカー検査は外注検査のことが多いですが、その提出から報告書の管理までを一括して当科でサポートしています。依頼医は外注検査、院内検査の区別なく、必要な際にすぐに電子カルテのオーダリングシステムで依頼ができ、結果も専用の画面でみることができます。病理診断科医師が適切に病理検体を出検するためトラブルが少なく、検査の成功率も高いです。提出件数が多い検査に関しては、積極的に院内検査化を図り、迅速な結果の提供を心掛けています。

精度管理では、日本病理精度保証機構の外部精度評価に参加し、基準を満たしていていることを認証されています。キャンサーボード、乳腺カンファレンスなどへ参加しています。病理診断管理加算Ⅱの算定要件を満たす診療体制を構築し、日本病理学会認定施設、日本臨床細胞学会認定施設です。

●診療方針

- 病理診断を可及的速やかに報告して、主治医に伝えることにより、今後の治療を円滑にすすめられるようにします。

- 中央診療部門として、各診療科のお役に立てるように日々努めます。

- 後世に良質な検体やデータを残すために、情報の入力方式や検体およびデータの管理体制の整備を行います。診療情報管理士と連携し、がん登録およびNCD登録業務への協力を行います。

2. 診療実績

2023年度は、組織診が約6800件で、前年比6%増、細胞診が約6000件で前年比6%減です。剖検は12件です。バイオマーカー検査は555件を受付、報告しました。

3. 臨床研究のテーマ

- 多施設共同臨床研究などの治療介入研究への協力

- 希少な脳腫瘍の臨床病理学的、分子遺伝学的解析

4. 研究教育方針

- 臨床研修医に対し、剖検の執刀、マクロ・ミクロ検討、解剖報告書・スライド作成、CPCの病理所見示説指導を行います。

- 臨床研修医や医学生の希望者を受け入れ、将来的に進む科の特性にあわせた病理診断業務の研修指導を行います。

- 各診療科の医師に対し、病理診断の解説を行うことにより、病理診断を適切に臨床応用できる医師の養成に努めます。

5.今後の展望

当科では、最新の知識の習得に励み、新たな診断技術や疾患概念を積極的に導入し、日常の病理診断に反映させていきます。