2023(令和5)年度 活動の紹介

1. 診療方針

当院小児科は、対象地域が高崎・安中地区を主に、埼玉県北部を含めた隣接各地域に及び、西毛地区における中核施設の一つとして、小児科の二次診療を中心とした診療に当たっています。休日・夜間には、地区内で24時間365日の二次救急を実施している西毛地区の二次輪番体制において、約9割の日数を担当しており、2023年度の常勤医師は10名、夜勤可能な医師は7名でした。

外来診療では感染症等の急性疾患の二次診療と、呼吸器・アレルギー、内分泌・代謝疾患、腎臓、消化器など常勤医の専門性を生かした診療を実施するとともに、外勤医師による専門外来で補完しながら、小児の総合診療科として幅広い疾患に対応できるようにしています。また、小児外科外来を小児科外来ブースで月三回・半日ずつ開設しています。

入院では急性疾患の二次医療を中心として、アレルギーの診療の一環としての食物負荷試験や、薬剤による鎮静下での画像診断検査などの検査入院も実施しています。事故・虐待にかかわる例は、対応組織としての CAPS、MSW や医療安全などの関係諸部門が連携をとって対応に努めています。

周産期医療は NICU6床、GCU6床で、産科との協力のもと31週以降の必要な新生児の入院診療を行っています。高度な技術、設備を用いた集中治療を要する児については、群馬県立小児医療センターなどの高次医療機関にお願いしています。救急輪番対応と NICU、GCU 運営のため、金曜日の夜間および土曜日の日中・夜間の診療を外部からのパート勤務医師にお願いしています。

2. 医療設備

超音波診断装置 外来、病棟用各1台、新生児用人工呼吸器2台、新生児用鼻腔式陽圧呼吸補助装置(Si-PAP)3台、保育器(閉鎖式・開放式)

3. 診療実績

症例数・検査数・治療

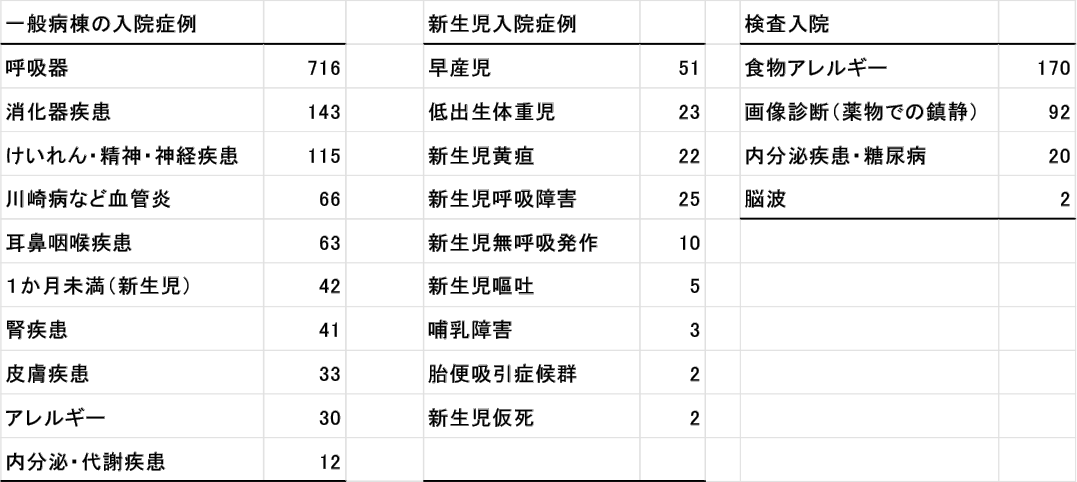

2023年度の小児科入院総数はサマリベースで1,740名で、前年度比約31%の増で、一時期入院病床がひっ迫していました。COVID-19が5類に移行後、3年間の社会的な感染対策の反動で、各種感染症が増加したためと考えられますが、特に RS ウイルス感染症の増加が顕著でした。新生児については、地域周産期センターとして、西毛地区の、院外需要に対応する唯一の新生児医療二次病院として産科新生児室での入院を含め162例の入院診療を行いました。低出生体重児、呼吸障害のある児、新生児感染症、黄疸などが主な診療対象となっています。機械的人口呼吸管理を要する例もみられています。(表)

外来では、地域支援病院として、紹介患者の受け入れと、逆紹介の推進に力を入れて、不必要には肥大化しないように努めていますが、学校保健での二次健診業務や、慢性疾患の診療のため受診者数は漸増傾向で、外来の受診者は延べ15,632人で、平日1日の受診者数は平均50人強でした。

4. 臨床研究のテーマ

日本小児科学会群馬地方会などにおいて症例報告が主で、若手医師を中心とした発表機会を設けています。また、上級医はその専門分野において、研究日に群馬大学小児科をふくめた院内・院外での研究活動を行い、その成果を学会などで、発表しています。

5. 研修教育方針

2023年度は専門医機構認定の小児科専門医5人、認定指導医2人を擁し、日本小児科学会専門医研修施設の指定を受けています。専攻医の教育は群馬大学小児科のプログラムの下で小児科専門医を目指した研修を実施しています。また、初期研修医には小児医療のイメージを明確にしていただくことと小児への臨床的アプローチを理解していただくことを目標としています。2023年度も日本周産期・新生児医学会公認の新生児蘇生法(NCPR)の研修会を継続実施しました。

6. 今後の展望

当院の小児科常勤医は近年漸増傾向ですが、夜勤対応医師が限られ、24時間365日に常勤医のみで対応するには厳しい状況です。他方、群馬県では少子化を背景に専門医機構の認定する必要小児科医師数が縮小してゆき、小児科医の増員が抑制される懸念があります。さらに少子化、人口減、予防接種の普及、治療の変化などにより、小児の入院医療の需要も縮小すると考えられ、限られた医師数のなかでも、次世代を担う若手医師の教育の充実 なども考慮しながら、地域全体の診療レベルを維持することが群馬県の課題で、このためには従来の二次医療圏の枠を超えた小児医療の集中化は喫緊の課題です。小児科の診療は、病院と接触することが少ない小児や家族にとって病院の印象を決めるものとなることがあり、安全に配慮した誠実な診療をこころがけて、小児科入院診療を担う基幹病院としての役割を果たしてゆきたいと考えています。